二〇〇五年 干刈あがた再論

はじめに

私は一九九四年七月から九七年十一月までのおよそ三年間、干刈あがたの文学のモチーフを追いつづけた。それは四十代になった私が離婚問題に直面し、抜き差しならない状況になったとき、干刈あがたが女の側から・母親の側から離婚問題に直面したのとちょうど対蹠的に、男の側から・父親の側から直面していると思ったからである。干刈あがたが自分が直面している問題を血を吐くような想いで文学作品に結晶させ、そうすることによってひとつづつ修羅場を越えていったように、私も彼女の文学のモチーフを追いかけ「干刈あがた論」を書くことによって、私の離婚問題についていつか決断できる場所に立てそうに思えたからである。

| (1)アジア的概念としての〈家族〉とアジア的〈母性〉の終焉 | 一九九四年七月 |

| (2)私家版「ふりむんコレクション・島唄」の文体と方法および出自としての南島 | 一九九五年九月 |

| (3)干刈あがたにとって永瀬清子とは何かあるいは「樹下の家族」の構造 | 一九九六年二月 |

| (4)「Love」を発見した日本の家族および干刈あがたにとって“兄”とは何か | 一九九七年一月 |

| (5)〈少女〉であることの不可能性と〈母〉であることの不可能性 あるいは「黄色い髪」から“酒鬼薔薇聖斗”への十年 |

一九九七年八月 |

| (6)補遺 江藤淳「成熟と喪失─“母”の崩壊」と干刈文学のモチーフ | 一九九七年十一月 |

この「干刈あがた論」は干刈文学が提示した日本家族の解体というモチーフだけに焦点を当て、私自身の〈国家─家族論〉のモチーフを重ねることによってできあがっている。干刈あがたの文学作品はモチーフの切実さだけにとどまらず、もっと豊かで幅広い世界が描かれている。いつか機会があれば前回と異なった視点から、干刈文学の愛読者として作品論・作家論が書ければと思っていた。どこまでできるのか、自分にそんな力量があるのか、まったく自信はないけれど、干刈あがたが身体を切り刻むように作品を書いた気迫と真剣さに負けないように精一杯書こうと思う。

(一)「樹下の家族」─作品構成上の破綻と作家・干刈あがたの誕生

「樹下の家族」は一九八二年十月に第一回の『海燕』新人文学賞を受賞した作品である。」このとき干刈あがたは三十九歳、この前々年の八十年に“ためていたものを全部はきだすように書いた”という『ふりむんコレクション・島唄』を自費出版している。そして「樹下の家族」は“正式なルートで自分の書くものを問うてみたい”と応募された作品である。干刈は「受賞は出発してご覧なさいという声に聞こえました」と友人・毛利悦子に語っている。

私は前回の「干刈あがた論(三)」で「干刈あがたは『樹下の家族』を発表した八二年の十二月に離婚している。直接的な理由はわからないが、『樹下の家族』を執筆したことによって、決断できる場所に立つことができたのだといえるかもしれない」と結んだ。

今回「樹下の家族」を読み直してみて感じたことは、干刈は確かに「樹下の家族」を自分の力量を試すための作品として、『ふりむんコレクション・島唄』のなかで自分がはきだし得た成果を踏まえ、さまざまな手法(テクニック)を考案し、駆使している。しかし書き進むにしたがって、「樹下の家族」という作品は“自分の力量を試す”という当初の意図から“自らの内奥の声を聞く”という干刈自身の切迫したモチーフが、当初の意図を振り切るように競り上がり、終連近くで作品構成を逸脱して暴走した作品になっている。この終連部分の逸脱=破綻は、作品構成上は破綻かもしれないが、この破綻させてでも“自らの内奥の声を聞く”ことを、あえて「樹下の家族」という作品の終連で書き切ったことによって、あるいはそのようにしか「樹下の家族」を終えることができなかったことによって“干刈あがた”という作家がほんとうに誕生したといえるのではないだろうか。であるからこそ構成上破綻をきたすほど、作家として書かなければいられない切実さに導かれて書き終えた「樹下の家族」で受賞できたことを、干刈は「出発してご覧なさいという声」として受けとったのである。その意味でまさしく「樹下の家族」は干刈あがたという作家を誕生させた処女作だったのである。

「樹下の家族」は全一一〇九行、五六頁(「干刈あがたの世界1」河出書房新社)の中編である。干刈は作品をさまざまな構成要素をモザイク模様に織り混ぜる手法で描いている。

「樹下の家族」の作品構成要素の配分

| A 作品の進行役である私と沖縄青年との会話・描写 | 五四六行 | 四九、二% |

| B 夫と私の危うい夫婦関係についての描写・独白 | 一六〇行 | 一四、四% |

| C 私と息子たちについての描写・独白 | 五一行 | 四、六% |

| D 私と兄についての描写 | 三九行 | 三、五% |

| E 私自身の独白 | 一一九行 | 一〇、七% |

| F 強調や転換のために作品の中に挿入されたフレーズ | 七三行 | 六、七% |

| G 最終連の樺美智子さんへの呼びかけ形式の長い私の独白 | 一〇三行 | 九、三% |

| M 大学時代のMについての私の独白 | 一八行 | 一、六% |

| 計一一〇九行 | 一〇〇% |

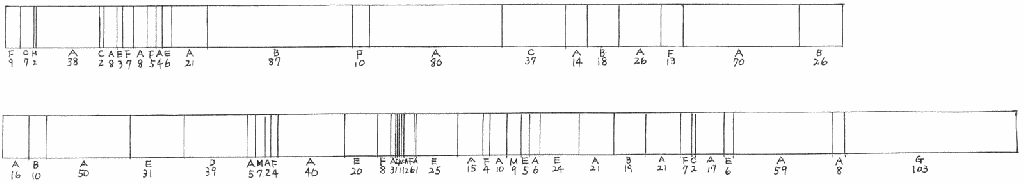

以上の要素がどのように作品のなかに組み込まれ、織り混ぜられているか「樹下の家族」の構成配分図を作成した。

このように作品構成図を作ってわかったことは、作品進行を司る“沖縄青年と私の部分”が50%、作品モチーフの主旋律である“夫と私”“息子と私”“私自身の独白”部分が30%、このあわせて80%のなかに10%強のさまざまなフレーズを挿入し、めまぐるしい描写の転換と強調をくりかえしながら重奏的に作品を高揚させていく手法がとられていることである。この小刻みにめまぐるしい転換のなかに時代や風俗をとり込みながら破綻することなく緊張した危うさを保ちつづけているのは、ただ作者の作品に賭けるモチーフの切実さだけである。「樹下の家族」は干刈あがたのこのような構想と準備の下に描きはじめられた作品であったと考えられる。

「樹下の家族」の冒頭は

ジョン・F・ケネディーが死んだ。

円谷選手が死んだ。

三島由紀夫が死んだ。

エルビス・プレスリーが死んだ。

克美しげるが死んだ。いや違った。克美しげるカムバックならず。

ジョン・レノンが死んだ。

書店の階段を下りて喫茶店にむかいながら数えた。ほかにも死んだ人は沢山いるけれど、その死を自分の生と重ねて思い出せる人は、今これだけだった。それを聞くと、ある時期の自分をまるごと思い出してしまう歌のように。

「樹下の家族」冒頭

というように死者の羅列で始まっている。しかし、ここには樺美智子の死はなぜか列挙されていない。最終連で作品の10%弱を占めている呼びかけ形式の独白の相手である樺美智子こそ、作者が最も自分の生を重ねて考えられる死者であったはずなのにである。

終連部分の突然の逸脱と合わせて考えると、ひょっとしたら当初の構想のなかに樺美智子を登場させる予定はなかったのではないか、という仮設が私のなかで浮上する。「樹下の家族」の終章は(私の勝手な章分けではあるが)構成配分図の最後のF7・C2・A17・E6・A59・A8・G103ということになる。

F7行からを終章としたのは

アンポンタン。陽気な世紀末。躁と鬱とをこきまぜて、仮面舞踏会はエスカレート。

生きてりゃこそ、ひょっとこおかめだ。

オノ・ヨ-コと子供が歩いて行く。

ジャクリーン夫人と子供たちが歩いて行く。

ドイツのプリシラさんと子供たちが歩いて行く。

三島夫人と子供たちが歩いて行く。

克美しげるの奥さんは待っているだろうか。子供はいるだろうか。

というように、冒頭の死者の羅列を受ける形の七行だからである。このあとC2行

〈コーヒーゼリー買ってきてね〉

次郎の鈴のような声

というくり返し出てくる重要な舞台回しのようなフレーズがあり、そしてA17行の沖縄青年との原宿近くの路上での会話と描写が続く。ここまでは終章として予定通りであり、小説の進行に逸脱はない。問題は次のE6行である。

外で飲んだ方が救われるんだもの。台所の壁を見ながら、頭がぐらぐらしてくる時の感じ、

たまらない。いつだったか、流しの下のポリ袋を何かがひっかいている音がすると思ったら、

目の前をネズミが横切っていった。台所には微かな腐臭が漂い始めている。テレビやタンスの上に、うっすら埃がたまっている。母が来る日は、そんな形跡を拭っておく。夫が帰ってくる来ないは、仕事の進行と合わせてカンでわかる。本当の私を敏感に感じとってしまっているのは子供たちだ。

干刈あがた「樹下の家族」

干刈はこの六行をストーリーの進行に沿って、なにげなく書いたのかもしれないが、書き上がったものを見て、たぶん唖然としたのだと思われる。「樹下の家族」という小説は「沖縄青年を進行役に、永瀬清子の“木陰の人”を隠れた水先案内人として、破綻しかかった夫婦がもう一度お互いに心を開いて向き合うことができないか、作中の“夫”に“私”が〈おねがい、あなた、私を見て。私が欲しいのは、あなたなの〉という言葉を届けるというストーリーとして書き始められたと考えられる。しかし、ここに描かれた「本当の私」は、そんな切ない想いが空しい夢でしかないことを、もはや後戻りすることができないところまで来てしまったことを知ってしまった“私”のさびしい姿である。もしこの六行が別の六行であったならば、最終連に樺美智子は登場しなかったのではないか。最終連G103行の前のA8行は、結びに至ることを予感させる格調の高い描写になっている。このA8行とG103行の結び近くの十行を繋ぐと樺美智子が登場しない最終連のおおよその輪郭を描くことができそうに思う。

三叉路に架けられた歩道橋の階段を上る。彼は数段先に上り、ふり返った。もし手をさしのべてくれたら、私も自然に手を出しただろう。けれど彼はじっと待っていた。そして歩調を合わせて上った。

歩道橋の端に並んで腰かける。街はもう寝静まっている。片側車線だけに、精霊流しのようにタクシーの灯りが流れて行く。川岸にひっかかった電話ボックスの灯籠。眼をあげると、高層マンションの非常灯の赤が縦一列に並んでいる。

肩に冷気がしみてくる。彼と私の体を接した部分だけに、人なつかしいぬくもりがあった。

彼がタバコに火をつける。火をかりて私もタバコを喫う。

(A8)

私が昔、東支那海の島に生まれていれば、男たちの航海を守る姉妹神であったかもしれないなどと思いながら、この無垢の少年とドロップアウトしてしまえば、何かに必死につかまって

いる手を放して、ストンと墜落できるか。

あるいは、ただ単純に今、靴を脱いでハダシでこの舗道を歩いてみれば、たまっていたストレスが足裏から放出されて、明日からまた元気を出しておでんを食べて、輪切りの大根の切り

口や、左巻きのなるとの切り口のように同じ毎日を生きていける、ということなのだろうか。

いいえ、私にはわかっているのです。女は、私は、全身女になって、〈おねがい、あなた、私を見て。私が欲しいのは、あなたなの〉と叫べばいいのです。

(G103最終連部分)

このように並べて読んでみると、「肩に冷気がしみてくる。彼と私の体を接した部分だけに、人なつかしいぬくもりがあった。」から「何かに必死につかまっている手を放して、ストンと墜落できるか」という“私”の心の揺らぎが「明日からまた元気を出しておでんを食べて、輪切りの大根の切り口や、左巻きのなるとの切り口のように同じ毎日を生きていける、ということなのだろうか」というように振幅が戻され、結びの呼びかけに入ろうとする干刈の当初の意図を感じとることができる。しかし、E6行を書いたことによって、この“結び”の部分は大幅に加筆修正されることになる。

E6行の後のA59行は、六〇年安保闘争に参加した頃の自身の姿や描写の、不自然に長い会話体である。E6行でもはや“ひき返せない”ことを知った干刈は、「長男の誕生を境に断念され、内奥に沈められていたもう一人の自分を呼び覚ます必要があった」。干刈あがたにとって高校時代は唯一の黄金時代であったと思われる。干刈が作家デビューする前も後も、変わりなく事ある毎に新聞部の同級生は集まり、交わっている。干刈が亡くなった後も彼女を偲び集まりは続けられている。干刈ばかりでなくたぶん富士高の同級生の方たちにとっても黄金時代だったのだと思われる。(詳しくは再論二十五「ウォークinチャコールグレイ」論)

E6で「本当の私」を自覚して唖然とした干刈あがたは、もう一人の“私”を呼び覚ますために、もう一人の“私”の出発の風景をどうしても書かなければならなかった。

一九六〇年、あなたが生まれた年、私は十七歳の高校生だった。六〇年安保闘争というのがあって、私は都立高校新聞部連盟、略称コーシンレンの人達と、六月に入ってからデモに参加するようになったの。

(A59冒頭)

とはじまる安保闘争に参加したデモの描写(A59行)を書くことによって、つまりもう一人の“私”の出発の風景のなかに身をおくことによって起ち現れてくる心象風景と自分を再確認し、今度はもう一人の“私”の視点から、破綻しかかった結婚生活をふり返ることによってでしか、その唖然として放心したそのときの自分自身を救抜することができなかったのである。したがって、干刈あがたは「もう一人のミチコである私は」ではじまるG103行を、離婚の予感を自覚しながら書いていたと思われる。

美智子さん──

もう一人のミチコである私は、頭を垂れて祈るかわりに、タバコを喫いながらあなたに語りかけます。私はあなたの列の後方に連なっていた時もそうであったように、個人的事情を理由に中途半端に、思考より自分の生理的感覚にひきずられながら生きてきました。ある時期からは、むしろ自分の個人的な事情や生理に忠実に生きようと思いました。

対話や自身への問いかけに疲れ、黙っていることの安らぎの中に自ら望んで入ったのに、今また対話が欲しいという。なんて身勝手なのだろう。なんだか私は、ねじれた梯子をよじのぼってきたような気がする。

美智子さん、私は一人の妻としては夫を愛し、夫と寄り添っていきたい。夫もまた不器用ながら、それに応えてくれていると思います。でも、夫と私との間で何かが違っている。たしかに夫は特別に仕事の好きな人間だけれど、その背後に彼をとりこんでいる巨大な現代社会というものを感じるのです。

私はこのごろ体がだるくて仕方がありません。なんとか気持を引き立ててきちんとやろうと思っても、どうにもダメなのです。何かに必死につかまっている手を放してストンと墜落したら、どんなに楽だろうと思います。このままでは本当に自分もダメになり、子供もダメにしてしまいそうです。

美智子さん、あなたが考えていた革命とはどのようなものでしょうか。私もまたカクメイを考えています。もう一度〈世の中〉とか〈人間〉とかの言葉を臆面もなく使って、ものを考えたくなっています。

「樹下の家族」(G103)

これらの箇所を読んで感じることは、もう一人の“私”の視点からふり返っていると同時に、離婚を予感した地点からこれまでの結婚生活をふり返っている姿である。G103行は、離婚を予感したことによって、それまで干刈の内奥に封印されてきたものが、堰を切って噴出するように結婚生活のなかで思い悩み、逡巡していたものが一気呵成にさまざまなモザイク模様となって吐き出されている。そしてそれらを「美智子さん」という呼びかけの長い最終連としなければならなかったのは、「樹下の家族」という小説の構成上は唐突な逸脱であり、破綻である。それはちょうど起・承・転・結の“転”のところで突然小説を打ち切ろうとした干刈あがたの力業の印象を受ける。しかし「樹下の家族」は、もともと干刈あがたにとって破綻しかかった結婚生活を赤裸々に直視し、ただ書くことによってこの修羅場を越えられるかもしれないと書きはじめられた小説である。さまざまなモザイク模様をつないだ作品を危ういバランスで統括しているのは、ただ干刈あがたの切迫したモチーフの切実さだけであり、着地する場所をみつけることができたところで、作品が帰結するのは必然だったのである。

干刈あがたは“海燕新人文学賞”を十月に受賞し、十二月に離婚している。これが「樹下の家族」の書かれなかった“結”の部分だったのではないか、そう考えると「樹下の家族」が干刈あがたの処女作として完結するように思われる。

二〇〇五年二月二六日