一九九七年 干刈あがた論

(一)アジア的概念としての〈家族〉とアジア的〈母性〉の終焉

(1)

私は、干刈あがたが亡くなってから干刈あがたの作品を読み出した、周回遅れのランナーのような間の抜けた干刈あがたファンである。彼女は、一九四三年に東京に生まれ、早稲田大学政経学部新聞学科を中退後、コピーライター、十五年の主婦生活を経て離婚、一九八二年より小説を書きはじめ、同年39歳で「樹下の家族」で第一回海燕新人文学賞を受賞、一九九二年九月六日49歳で胃ガンのため亡くなった。

干刈あがた著書目録一覧(『名残のコスモス』より抜粋)

一九八三年

- 小説『樹下の家族』福武書店(一九八六年『樹下の家族/島唄』・福武文庫)

一九八四年

- 小説『ウホッホ探検隊』福武書店(一九八五年・福武文庫)

- 小説『ゆっくり東京女子マラソン』福武書店(一九八六年・福武文庫)

一九八五年

- 小説『ワンルーム』福武書店(一九八八年・福武文庫)

一九八六年

- 小説『しずかにわたすこがねのゆびわ』福武書店(一九八八年・福武文庫)

一九八七年

- エッセイ『おんなコドモの風景』文藝春秋

- 小説『黄色い髪』朝日新聞社(一九八九年・朝日文庫)

- 小説『ビッグフットの大きな靴』河出書房新社

- 小説『ホーム・パーティ』新潮社(一九九〇年・新潮文庫)

一九八八年

- 小説『十一歳の自転車│物は物にして物にあらず物語│』集英社(一九九一年・集英社文庫)

- エッセイ『40代はややこ思惟いそが恣意』ユック社(批評社)

一九八九年

- 小説『アンモナイトをさがしに行こう』福武書店

- 小説『窓の下の天の川』新潮社

- 小説『借りたハンカチ│続・物は物にして物にあらず物語』

- 翻訳『セルフ・ヘルプ』〈新しいアメリカの小説〉ローリー・ムーア著(斎藤英治共訳)白水社

- 翻訳『80年代アメリカ女性作家短編選』(斎藤英治共訳)新潮社

一九九〇年

- 小説『ウォークinチャコールグレイ』講談社

一九九一年

- エッセイ『どこかヘンな三角関係』新潮社

- 小説『ラスト・シーン』河出書房新社

一九九二年

- 小説『野菊とバイエル』集英社

- 小説『名残のコスモス』河出書房新社

干刈あがたは一九六〇年の安保闘争の時高校三年生であり、私は東大・日大闘争など全共闘による大学闘争のピーク時に高校三年生であった。私も彼女もどちらも少しだけ遅れた六〇年安保世代と全共闘世代である。そして、六〇年代の一〇年間の日本経済の高度成長という時代の転換期に青春を迎えた、干刈あがたは最初の世代であり、私はその最後の世代である。

(2)

〈家族〉はアジア的な概念として考えることができるように思う。私は大工であり大工としての習練や勉強はしてきたけれど、体系的な学問も、系譜的な勉学もしてこなかった。ただいつも自分にとって切実な課題を真剣に考えてきただけである。二十才前後にヘーゲルから初期のマルクスの著作の断片を自分のモチーフにひきよせて読み、以後はただ、吉本隆明の著作のなかに自分自身の切実な課題を重ねて、無器用にはるか後方を追いかけるように読みついできた。私は四十才になるまで、本を読むより大工道具や大工仕事のことを考えているほうが好きだったし、それをおいても読んでみようという本は私にとってほんとうに限られていた。だからアジア的な概念としての〈家族〉というモチーフをどこまで普遍的に展開できるかまったくこころもとない。ほとんど独断と飛躍と思いつきかもしれないが、私にはただそのようにしか考えられないだけなのである。

家族・1991

私たちの〈家族〉は、すでに現実的などのような“かたち”や“すがた”としてとらえることも困難になっている。あるいは、成熟した私たちの〈市民社会〉は、どのような家族の“かたち”や“すがた”も可能にし、多様化した家族が恣意的にそれぞれの場所でそれぞれの“かたち”で営まれている。

エロスを核として社会から閉じるように守られてきた私たちの〈家族〉は、いま強いられてか望んでか、社会へ開かれていくことを受け入れ、容認し、ラジカルな家族の解体現象にみまわれている。それは、私たちの〈国家〉という理念的な共同性が不可避的に〈空虚〉や〈喪失〉に到達し、相対化(=無化)されはじめたことによって、家族の成員が開かれた諸個人として振る舞いはじめ、もはや〈家族〉が社会から閉じるように守られ、持続される必然が消失し、恣意的にただあるがままで個別的な〈具体性〉や〈具象性〉を発現することが可能になったからだといいかえることができる。

私たちは現在、〈家族〉としての最終のイメージに出会っている。家族をどんな“すがた”や“かたち”として思い描くこともできなくなってしまったいま、私たちはただその本質ーつまりヘーゲルが「愛の直接性」とよんだ“すがた”のなか、吉本隆明が「対幻想」とよんだ“かたち”のなかでだけ〈家族〉を発見し、出会うことができるのである。

「女性が、じぶんの創造した料理の味に、家族のメンバーを馴致させることができたら、その女性は、家族 を支配(リード)できるにちがいない。支配という言葉が穏当でなければ家族のメンバーから慕われ、死んだあ とでも、懐かしがられるにちがいないといいかえてもよい。それ以外の方法では、どんな才色兼備でも、高 給取りでも、社会的地位が高くても、優しい性格の持ち主でも、女性が家族から慕われることは、まず、絶 対にないと思ってもよい。ウーマン・リブに理解のある進歩的、あるいは革命的亭主、昔ながらの髪結いの 亭主的存在、これらは心の奥底で、かならず女性を呪っていることを、女性はわすれるべきではない。また 結婚した女性が、じぶんの創造した固有の味に亭主を乗せることができていたら、性格の不一致、性的な不 一致、センスの不一致、女男出入などで、どんな波瀾をむかえようと、たぶん、決定的な破局を避けること ができるにちがいない。また、女性が、じぶんの創造した固有の味に、亭主を馴致できていなかったら、い つも別離の危機をはらんでいると思ったほうがいい。わたしに料理についての体験的な哲学があるとすれば、 料理の種類と味というのは、ふつう、ひとびとが考えているよりも、ずっと、空恐ろしい重さをもつものだ、 ということに尽きる。」

吉本隆明“わたしが料理を作るとき”74・12「マイ・クック」『背景の記憶』所収

ここで語られているのは、これまでのアジア的な支配と秩序の歴史のなかで、社会から閉じるように営まれてきたアジア的な家族を担い支えてきた、アジア的〈母性〉の核心的部分である。ここには人間存在の個別的な〈具体性〉や〈具象性〉がどのように守られ、維持されてきたか、その所在のありかが示唆されている。

戦後の家族の解体現象は、家族が社会的な共同性(=国家)から閉じることをやめ、国家や経済資本の要請を受け入れ、社会へと開かれていくように自己解体していった過程としてとらえることができる。

これまで家族意識のいつも中核にあって家族を支え、維持してきた女性たち(主婦・母)が社会性を受け入れ、それまでのアジア的な母系的な家族意識を解体させ、近代的な個人意識の獲得、女性意識の確立へと向かった時、戦後日本の家族の解体は必至であった。(このような戦後家族の解体の伏線として戦時下の擬制的な「家族国家」の敗北という日本家族史の思想的体験があったと思われる)

ウーマンリヴ運動やフェミニズムが本当の意味で思想的な根拠やモチーフとしていたと考えられるのは、いつの時代でも家族意識をにない、支え、維持してきた中核が〈女性〉であったということである。長らく家族が社会的な共同性(=国家)から閉じるように守られ、維持されてきたため、いつも中核として支え、になってきた〈女性〉性は、家族の初源的な原型的な姿をいつまでも保存しつづけてきた。つまり、いつも家族の中核にあった〈女性〉性は、“後進性(=アジア的な停滞性)”であるとともに家族の初源性(=原型性)という両義的な二重性を長らく保持してきたと考えられる。

戦後家族が解体していった時、私たちは家族という共同性のなかでしか持ち続けることができなかった多くのものを失った。この家族という原型的な姿が喪失される過程は、一方ではまた、女性たちが社会性や世界性を獲得して後進性(=アジア性)から離脱していった不可避的な過程でもあった。

干刈あがたは、このような解体や喪失であると同時になにかの〈はじまり〉であるような二重性にひき裂かれながら、アジア的な〈母性〉の終焉を自らが演じてしまったことを作家としての出発にした。そして、アジア的な母系的な原型的な最後の“すがた”の終焉がどんな血を吐くような〈はじまり〉であったのか書き留めてきた作家として、私は干刈あがた論をはじめたいと思う。

私は、七〇年以後の〈家族〉が社会に向かって開かれていった姿(それはまた自己解体していった過程でもあるが)は、〈国家〉が相対化されていった過程としてとらえられると考えてきた。

私たちの〈家族〉という共同性の水準は、〈国家〉という共同性の水準によってのみ規定されている。

マルクスが国家を“媒介”という概念を使って説明していることにならって、〈国家〉と〈家族〉の水準がどのように対応しているのかみてみたい。

「人間は国家の媒介によって、自分を無神論者であると宣言するばあいにさえ、なお依然として宗教的に とらわれている。なぜなら彼はただ回り道によってだけ、ある中間項をとおしてだけ、自分自身を承認し ているにすぎないからである。宗教とはまさにこうした回り道による人間の承認にほかならない。すなわ ち媒介者によるのである。

国家は“人間”と“人間の自由”との媒介者である。 ちょうどキリストが人間のもつ神性、宗教的偏執のすべてを人間から負わされているように、国家は、人 間のもつ非神性、人間的自然さのすべてを転嫁されている媒介者である。」

カール・マルクス「ユダヤ人問題によせて」

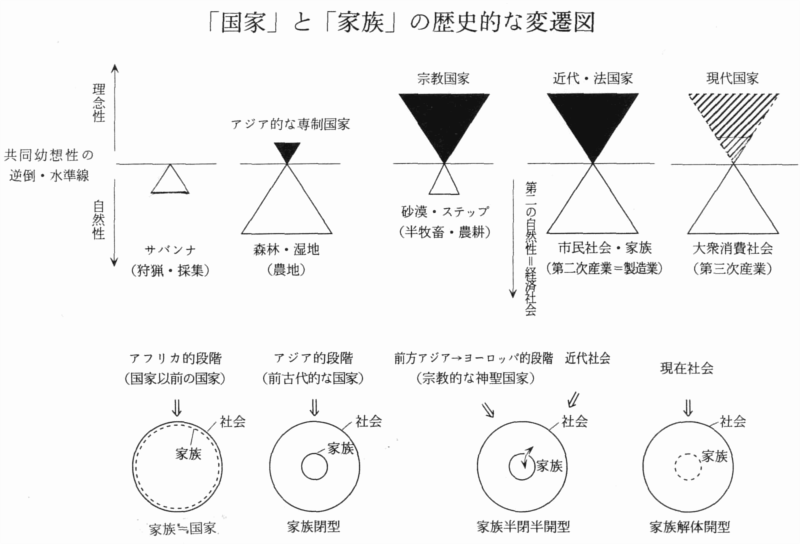

この「“人間”と“人間の自由”との媒介者としての国家」という考え方で歴史のアフリ的段階から現在までの国家がどのように変遷してきたか図式化してみた(次ページ)。そしてそれぞれの歴史的段階(註)での〈国家〉と〈家族〉の関係を考えてみた。〈家族〉という共同性のワク組みや水準を決定しているのは、国家(や宗教)という共同の幻想性の水準がどこにあるか、つまり“人間が自由をなにによって自分のものにしているか”ということである。呪術によってか、神によってか、国家によってか、あるがままの自分自身によってか、というように。

註「アフリカの特徴は、彼らの意識がまだ一向にちゃんとした客観性の観念、たとえば神とか法律などというようなものの観念に達していない点にある。」

「シナは客観的な存在とそれに対する主観的な運動との対立がまだないため、変化というものは一切なく、いつまでも同一のもが繰り返し現れるという停滞性が、われわれが歴史的なものと呼ぶものに取って代わっている。」ヘーゲル『歴史哲学(上)』

〈近代・法国家〉以前の〈アフリカ〉〈アジア〉〈ヨーロッパ〉という国家のモデルでは、風土的な特色や特質が国家の形態に反映し決定づけているように思われる。また〈現在国家〉は、私たちの〈生〉が貧困から解放されたことによって国家という理念的な共同性の最終的な段階(=相対化)に入ったと理解できるのではないだろうか。したいと思ったことや欲しいと思ったもの、なりたいと思ったものを一身に願い努力すれば、現在はほぼかなう時代である。もはやどんな普遍・理念的世界も疎外態として産み出すことなく、それらを媒介することなく、現実社会のなかで〈具体的〉に〈直接的〉に生きることが可能になった新しい世界を、私たちは〈現在〉の向こうに確かに視ることができるようになった。(家族・解体開型モデル参照) 私たちはこれまで、現世的な〈生〉がどんなに望んでも貧弱でうちひしがれたものでしかなかった時、宗教や国家という普遍・理念的な世界のなかで天上的に豊かに生きようとしてきたのではないだろうか。私たちの社会が国家という普遍・理念的な世界を天上的に疎外した時から、家族の共同性が社会から閉じるように営まれ始めたと考えられる。つまり、人間存在の本質的な〈生〉を天上的にしか描けなかった人類史の段階で、個別的な具体性や具象性を地上的に育み持続する唯一の根拠(拠点)として守らなければならなかった家族の不可避的な姿であったのである。

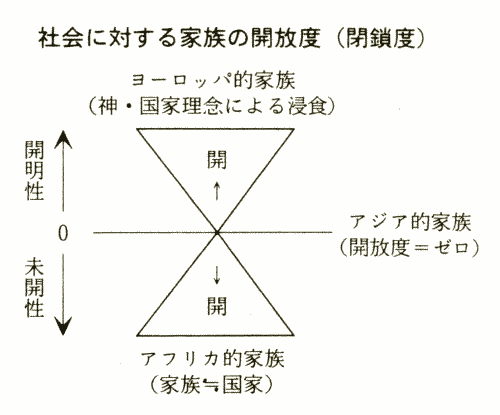

アジア的な・母系的な家族意識は、西欧的な・父系的な家族意識と比較すると家族意識が社会的な共同性(国家)から閉じるように守られてきた歴史的背景により、〈家族〉の原型的な姿を初源的な“かたち”のまま保持してきたと考えられる。 アフリカ的段階の家族は、国家がいまだ国家に至らない、国家と家族が未分離な状態であり、したがって家族は社会から閉じる以前の開かれた状態にある。ヨーロッパ的な段階では、宗教・法・国家という巨大な理念性によって、第一義的に自己が認識されており、家族の成員が神・国家と個人的な契約関係にある度合の分だけ、家族は社会から閉じきることができない。アフリカ的な家族とヨーロッパ的な家族は、家族が完全に閉じて原型的(=初源的)な姿を保持してきたアジア的な家族から対照的なところに位置している(右上図参照)ということができる。

アジア的な・母系的な家族意識は、西欧的な・父系的な家族意識と比較すると家族意識が社会的な共同性(国家)から閉じるように守られてきた歴史的背景により、〈家族〉の原型的な姿を初源的な“かたち”のまま保持してきたと考えられる。 アフリカ的段階の家族は、国家がいまだ国家に至らない、国家と家族が未分離な状態であり、したがって家族は社会から閉じる以前の開かれた状態にある。ヨーロッパ的な段階では、宗教・法・国家という巨大な理念性によって、第一義的に自己が認識されており、家族の成員が神・国家と個人的な契約関係にある度合の分だけ、家族は社会から閉じきることができない。アフリカ的な家族とヨーロッパ的な家族は、家族が完全に閉じて原型的(=初源的)な姿を保持してきたアジア的な家族から対照的なところに位置している(右上図参照)ということができる。

「出産は胎児にとって、エラ呼吸的な母体の環界から肺呼吸的な乳児の環界へきゅうに変わることを意味している。また約37度Cの環界から常温(18~20度C)の環界へ転換することだ。心のことでいえば胎内でやっていた母子の内コミュニケーションは外コミュニケーションに変わる。

外コミュニケーションに転換したはじめのときに母と子がどんな関係におかれるかは(母と子以外の 関係は存在しないとみなしてよい)、出産したすぐあとの母子の病気その他偶然によってもちがうが、習 俗のちがいによって左右される。たとえばひと昔まえの日本の習俗では、うぶ声がたしかめられたあ と、出産した胎児は母親の傍らに寝かされて乳首を吸うことをおぼえ、すぐに授乳され、それからあ と添寝のまま数日~数週のあいだ授乳がつづけられる。母親が出産のあと体調が回復して動きまわ れるまでのあいだ、終日母と子の添寝の授乳はつづくことになる。これは出産の習俗としては一方 の極の典型になるほど重要なやり方だといっていい。巨大な〈母〉の像が子にとって形成されるからだ。た とえば後に思春期以後に家族の内部で子の暴力が許容されることがあるが(家庭内暴力)、これは日本の出産 習俗でしか起こらないものだ。胎乳児にとっては理想的な甘美な無意識の核を作られるが、これが病態にか わると独特の母型依存の分裂病像を作り出すといっていい。外コミュニケーションに転じたばかりの胎乳児 は、母親の授乳のときの口腔による接触、乳首の手による触感、乳房のふくらみ、乳汁の味覚、匂いなどを 世界環界のすべてとみなすことになる。極端な母親依存と極端な母親への親和は、出産の習俗として人類の 一方の極を代表するといっていい。このまったく反対の極にユダヤ=キリスト教的な習俗としての割礼や陰 核の切除の習俗がある。またメラネシア社会にある異性要素を排除する儀礼がある。母親と胎内や授乳の触 れ合いによって両性の要素を混合された乳児を、儀礼的な行為で何れか一方の性に純化させるため、排血や 体液の排除を行うとされている。この習俗は割礼や陰核切除の習俗などといっしょに、ほんとうの意味はよ くわからない。その原始的な思い込みは、現在のわたしたちには正確に理解できにくいからだ。だがライヒ (『宇宙・生命・エゴ』)がいうように、新生児をすぐに母親からひき離すのが苛酷なように、母親から胎児 の方に流れていた親和を切断してしまうことで、無意識の核に傷痕がつくられることはたしかだ。この傷痕 はライヒによれば「根源的なNO」をもたらす。また無意識内では殺害にひとしい。これを受けいれた胎乳 児は現実の世界から卻いて内面の世界へむかうことを知るようになり、習俗や神話の型を決定するだけでは なく、内向する観念の世界をひろげるようになる。わたしたちはそこまで言うことができないとしても、こ の傷痕を介して妄想や幻覚へ移行しやすい通路ができてゆくとかんがえることはできよう。」

吉本隆明“母型論”「ハイ・イメージ論」『マリ・クレール』一九九一年五月号

「この傷痕を介して妄想や幻覚へ移行しやすい通路ができてゆく」という箇所を、私たちがいま考えている国家・家族論のモチーフにひきよせて読めば、『巨大で強力な理念性へ移行しやすい』と考えることができる。アジア(日本)人が季節や自然の風物の変化をことばとしてとらえ聴いているとしたら、ヨーロッパ人は、たぶん“言葉”や“概念”を確かに実在する“もの”としてとらえ、そのつくり出された理念の構築物(宗教・国家)を天与の風景として眺めてきたのではないだろうか。そして、“母親から胎児の方に流れていた親和を切断”されてしまったヨーロッパ人は、自分たちの欠如感をうめ・癒す唯一物として理念の構築物(神・国家)をもとめ、いくつもの概念をつみ重ねていく論理的な思考のなかで、はじめて人間は存在するんだという自己認識と世界認識をもつことができたのではないだろうか。

そのように考えられるならば、西欧では男も女もまず第一義的に〈神・国家〉との関係で自己の存在が認識されるため、家族の共同性が最初から社会的共同性(宗教・国家)によって侵食されて成立していたということができる(家族・半閉半開型モデル参照)。もう少し飛躍させていえば、西欧的な家族意識は成立当初からすでに社会から完全に閉じきることができない半解体形であったということができる。そして、家族意識が破綻していた度合いによって、アジアに比べてより開明的・より普遍理念的・より個人主義的でありえたのではないかと理解できるのではないだろうか。

西欧キリスト教世界のフェミニズムやウーマンリブ運動あるいは〈性〉革命が、聖書的な強固に父系的な家族観や人間観の打破というモチーフをになって展開されており、アジアにおけるような〈女性〉性の母系的な後進性の“世界化”という啓蒙的なモチーフはもともとたいへん希薄であったと思われる。もしあえていうのであれば、西欧世界の女性たちの〈世界性〉獲得の闘いは、家族意識のなかに前古代的な遺制として保存されていたアジア的な〈女性〉性の払拭というもうひとつのモチーフを潜ませていたということができる。アジア的な専制支配では専制君主に権力が集中するとともに、社会共同的な理念性や開明性も専制君主に独占的に掌握されることになる。臣民やその家族はいつまでもアジア的な迷蒙性(非開明性)から抜け出せないかもしれないが、家族の共同性は社会的な共同性から侵食されることなく、家族が成立した当初の原型的な姿を守りつづけてきた(家族・閉型モデル参照)と考えられるのである。

(3)

私たちの「家(家族)」概念は、現在どのような変容を強いられているのだろうか。

一九六〇年代の日本経済の高度成長にともなう伝統的な村落共同体の崩壊と「家」の解体は、ムラ(故郷)から都市へと人口を集中させ、都市に移住した人々は新しい階層、新しい世代を形成し、これまでの伝統的(アジア的)な「家」概念を根底的に壊体しはじめることになる。

「〈家〉は家族であり、住宅であり住居である。けれど〈住宅〉と〈住居〉に単純に分解することはできない。なぜなら家族の幻想を媒介しないかぎり〈家〉は想定できないからである。だが、そと側から外観しようとすれば、家屋と土地(宅地あるいは屋敷)の両方から支えられてこそ〈家〉はあることだけはたしかである。

そうだとすれば、現在ひろくマンエンしている〈住宅〉概念の規定にはすべて〈宅地〉の捨象を基盤にしているということになる。つまり〈家〉の壊体が〈宅地〉の捨象を媒介にして〈住宅〉と〈住居〉に分裂してあらわれているというようにである。しかも、このことは大衆の家族にあっては確実に危機意識として戦後反映してきたこととみあっている。」

米沢慧「〈住居〉概念の水準と位相」『都市の貌』冬樹社 一九七六年所収

戦後家族の解体過程は、現象的には核家族化やマイホーム主義、近代的な家族意識の獲得としてあらわれているが、「家」概念が土地(宅地あるいは屋敷)と切り離されたことによって、これまで長らく社会から閉じるように営まれてきた〈アジア的〉な家族が解体しながら社会へと開かれていく過程としてとらえることができる。

一九六〇年代までは、家族は国家や経済資本の要請によってアジア的な後進性の払拭を強要され、戦後資本主義の再編へ吸引されるように壊体し、七〇年以降は、日本の経済社会が高度に均質化した大衆消費社会を実現させたことによって貧困から解放され、その結果家族が社会から閉じるように守られ持続される必然が消失し、自己解体しはじめた(家族・解体開型モデル参照)と考えられる。

家族の解体は生活者大衆にとって、〈喪失〉であると同時になにかの〈はじまり〉であるというような二重性として受けとめられていたと思われる。それはアジア的な家族が〈初源性(=原型性)〉であると同時に〈後進性〉であるという両義性を保持していたことと対応している。

(4)

一九六〇年代の日本経済の高度成長の十年間に、私たちが経験した構造変動の大きさは、世界一スケールが大きく、かつ世界一スピードの速い都市化の進展であったと考えられている(佐貫利雄「成長する都市・衰退する都市」)。私たちが少年期を過ごした家や町の風景は、それはまぎれもなく戦後社会が確実に復興していく風景であったと同時に、古代から中世、そして近世へとさまざまに“かたち”を変えながらうけ継がれてきたアジア的な「むら」や「いえ」の風景の最後の姿であったようにも思い出される。

「有賀喜左衛門によれば、家族がその成員を〈嫡系〉成員と〈傍系〉成員とに分化せざるをえなかったの は、その成員の生活保障をはたすために、家業や家産の運営によって、その何代もの存続をはからねばな らぬ必要があったからである。〈家〉が、どうして永代の存続を目標にしなければならなかったかについ て、有賀喜左衛門はかいている。

『この状況(江戸期の鎖国に象徴される状況)の中では、政治がきわめて強く優先したのは、当然であり、 人民に対する為政者の政策は、人民の生活水準が低かったにもかかわらず、社会政策は著しく欠けており、 一般に重税を課したのです。人民は、重税や凶作によって、貧困のどん底にあえいでいたので、政治権力 に対する反抗は困難であり、この反抗が組織的に爆発することはほとんどなく、人民の反抗は内向した形 で生ずるしかありませんでした。その最も重要な現れとして、彼らの家は極度に自衛集団としての性格を 持たざるを得なかったのです。それは、家がその成員の生活保障を全面的に担わなければならないことに 集中して現れていました。だから家は、世帯の維持を家業と家産とによって果たすことに中心がおかれた ので、その全成員は家の永い存続にひたすら奉仕することを最大の義務と感じていたのです。家の存続を 象徴するものとしての先祖、家の系譜、家名などの尊重が、彼らの生活の精神的支柱として存続したこと はきわめて重要なことです。嫡系の夫婦はこれらの責任を果たす目的のために成立したことは、当然すぎ るほど当然のことでありました。』(「結婚と家・子ども・社会」)

この有賀喜左衛門の論述は、戦後における〈家〉=封建的という近代的な図式にむけられた、あたうかぎりの反逆の試みであったといえる。

有賀喜左衛門は、ここで、「人民」の〈家〉が永続的な自衛集団として目的的に意識したのは、極度の 貧困という経済的な条件下において、政治的な重圧に対する反抗の内向的な形式としてつかみとったとき である、といっている。さらに、この自衛集団としての〈家〉は、具体的には、「嫡系」─「傍系」という〈家〉の成員の制度的な分化という犠牲において成立するほかなかった、といっている。「傍系」は、けれど、〈家〉から完全に排除されたかといえば、ちがう。自衛集団としての〈家〉は、この「傍系」を、たとえば〈分家〉として疎外し、つぎに〈同族〉として、ふたたび〈家〉につつみこむという複雑な手順をふんで、救出するという機制をもうけたのである。」

芹沢俊介「戦後家族の構造的展開」『戦後社会の性と家族』所収

白川書院一九七七年

封建的な“父系的“な家制度の成立の根拠としてここで論じられていることは、そのまま「近世民家」成立の内在的な根拠にもなっているように思われる。戦後全国的な規模で行われた民家調査や解体修理工事によって、日本の民家の成立は、江戸時代の初期以降であろうと考えられている。それは、近世初頭の日本の家族の共同性の水準が、「家」に先祖や系譜があり、親から子へと「家」が受け継がれていくという「家」を永続したイメージで考えられるようになったことを意味している。古代や中世の民家がどのようなものであったのか、建築史的にはなにも解明されていない。たぶん、ちょっとした天災や疫病によって家族が離散し、絶ち消えてしまわざるをえないような粗末な「家」のなかで、誕生から死までの一生すらまっとうすることができない、いまだ家族へいたらない家族の過渡的な(母系的な)姿を想像できるかもしれない。近世に日本の家族が“父系的”な「近世民家」として成立したことは、家族がはじめて現実的な姿として維持され、家族の成員が誕生から死までを自分の一生として思い描くことができるようになった新たな家族の水準を想定することができる。

近世以後、日本の家族は、制度的には“父系的”な家族として営まれ、アジア的な母系的な〈家族〉は後進性として転化され、父系的な家制度のなかの〈女性〉たちによって母から娘へと受け継がれていったのである。

近世に成立した「民家」が、村落共同体の壊体とともに姿を消していった時、近世以後現実的な家族として機能してきた父系的な家族もその使命を終えたのだと考えられる。そして、このとき数千年の単位で存続してきた〈アジア的〉な〈母系的〉な〈原型的〉な家族は、外堀を埋められむきだしの形で(日本家族史上はじめて)社会と対峙することになる。

一九九四年七月一日