(二)私家版「ふりむんコレクション/島唄」の文体と方法および出自としての南島

昨年(一九九四年)の九月、干刈あがたが少女期を過ごした東京都青梅市でいとなまれた三回忌の法要(コスモス忌)に出席した。文学青年のような自分がとても照れくさかったけれど、この二年ほど前から現代文学を読み始めたばかりの私にとって、彼女の実像を知っておられる方々にお会いしてお話しを伺うことが、いちばんてっとり速く、生前の彼女の実像に近づく方法だと思われた。それと、干刈あがたの小説は、私にはどこからどこまでがフィクションでどこからどこまでが実体験なのか、読んでいてその境界を見極めることができなかった。その疑問については、彼女を世に送り出したという老(元)編集長から「それは、すべてがフィクションです」という明快な返事をいただくことができた。そしてその老編集長がしつこく質問をくりかえす私にではなくひとり言のようにおっしゃった、「干刈あがたさんにとって、“南島”ということはたいへん重要なことだったと思います」ということばが、とても印象深かった。そのほか、親族の方々や同級生や友人、出版社の方々から生前の干刈あがたさんについてのお話しを聞くことができて、私にはとても貴重な一日だった。なんの資料も持っていなかった私に、同じファンの方から後日さまざまな資料を送っていただき、自分がなにも知らないで、干刈あがた論をはじめようとしていたことがよく分かった。

与那覇恵子さんがつくられた年譜・著書目録(海燕92年11月号)を拝見すると、干刈あがたは一九六三年二十歳の時、はじめて父母の故郷である沖永良部島を訪れている。その時の様子は、「入江の宴(『ホーム・パーティー』新潮社1987年所収)」や「入江の宴」の原型である『ふりむん・コレクション・島唄』のなかの「暗い唄の旅」などから知ることができる。以後一九七三年、一九七七年と二度家族と共に訪れている。また、一九七五年には島尾敏雄の呼びかけでつくられた「奄美郷土研究会」の会員になり、奄美・沖永良部の島唄に惹かれ、島唄を採集している。

沖祝女(うきぬる)

なぜこんなに、あの島(考えるのはいつも都会にいる時だから)に魅かれるのだろう。

私は遅れてきた祝女(ノロ)なのではないだろうか、あの島は、私が日常生活を離れて聖劇を演じるべき舞台だったのではないだろうか、と思うことがある。人々が霊力や自分を超えたものとの交感を失い、人がみなただ人になってしまった都会の底で、さびしいよさびしいよとつぶやく私の魂が渇望している故里。けれどそれは現実の島ではない。その奥の、時の彼方にある、今は失われた聖なる場所だ。

昔この島々で女はすべて神であった時、一家の長女は一家の女神、一族の長の長女は、その部族の祝女。祝女は稲作儀礼などの時には、自然界との交感を言葉にして、稲魂や水口神を導く神の口だった。兄弟が海を渡る時には、霊力を通わせて航海を守る姉妹(ヲナリ)神。(註1)

遅れて生まれてきた祝女のかなしみは、沖祝女とよばれる一人の少女の伝承をつなぎ合わせて、海辺に立たせようとする。

後蘭孫八の

積み上ぎたる城

永良部三十祝女の

遊び処

船の高艫に

白鳥の居ちゅん

白鳥やあらぬ

姉妹神おすじ

ため息のような島唄の中に、この唄を見つけた時、私はとても不思議な気がした。何か薄い紗のむこうから射し込んでくる光を感じた。私はこの唄から『おもろそうし』(おもろ草紙)の時代へと導かれてゆく。暗い唄ばかりの時代のむこうの、人々が海を疾駆して輝いていた時代へと。祝女たちが高らかに霊力を発揮して、今は『おもろそうし』の中に文字として閉じこめられてしまっている神々の言葉を放っていた時代へと。 以下略

浅井和枝(干刈あがた)私家版『ふりむんコレクション・島唄』一九八〇年

干刈あがたの両親は、奄美大島群島の沖永良部島の出身で、とくに母は地主の娘で、干刈あがたは母方の最も年長の娘であり、島に生まれていれば一家の女神(おんながみ) を継ぐべき直系の女性であった。「私は遅れて生まれてきた祝女なのではないだろうか」という感じ方は、まぎれもない彼女自身の実感であり、自己認識であったと思われる。このような感じ方が、小説家としての干刈あがたの感受性と二重化されて表現されたのが「樹下の家族(82年)」から一九九二年に亡くなるまで書き継がれた作品であり、文体の奥に隠された重要なモチーフだったのではないかと考えられる。

『ふりむん・コレクション/島唄』+のなかの“暗い唄の旅”には、干刈あがたが自身の出自を捜し求め、自覚していった道程が描かれている。

うす暗がりにうずくまっているような、まだ周囲と自分との関係がよくわからなかった幼児。私をとりまく闇のことに暗い部分からひびいてくる唄々があった。

当時、東京都下多摩郡青梅町に住んでいた私の父母の家には、時々眉の濃いさびしい眼をした人々が寄り集まった。彼らは集まるとかならず夜ふけまで酒をのみ、呪文のような言葉を交し、意味のよくわからない唄をうたうのだった。

私は兄妹と一緒に隣の部屋に寝かされながら、襖ごしに、その不思議な旋律をいつまでも一人だけ眠らないで聞いていた。その旋律は、私が毎日うたっていた美空ひばりの歌とも、戦後、織物で立つ青梅の町が急速に復興して、町中の電柱に取りつけられた有線スピーカーから流れてくるラジオ歌謡とも、学校で習う歌ともまったく違っていた。私はその地底からわき上がってくるような、ものがなしい単調な旋律が怖くてたまらなかった。

その頃、父母の生まれ故郷である沖永良部島を含む奄美の島々は、沖縄と共に第二次大戦後アメリカの占領下に置かれ、島の人々と本土の人々は往来も絶たれ、東京にいる島の出身者たちはそんなふうにして故郷をしのんでいたのだったが、私はまだ何も知らなかった。

“暗い唄の旅”冒頭

これが彼女が自分というものを考えようとするとき、いつも最初に思い起こされる風景であり、どうしてもその意味を確認しなければならなかった原風景であったと考えられる。彼女にとって、思い出される少女期の「暗い眼をしていた」自分の姿を理解(解放)することは、父と母がそれぞれかかえていた不幸を、いかに正確にどこまでも赤裸々に描写することによって、かろうじて解放されるほど重いことであった。

その年の暮れも明けた正月には、東京にいる奄美の島々の出身者たちが一堂に会して、大々的な新年会と復帰祝いを兼ねた宴会が開かれた。私も兄妹と一緒に連れて行かれた。島の出身者としては最も先達者であり、そうした会の中心部にいた父と違って、故郷の人々の集まるところへ父と共に並ぶことを避けたがる母が、めずらしくその時は子供たちを連れて参加したのだった。

会場は大森海岸に近いどこかの宴会場で、窓から船のマストが見えた。二つの大広間と廊下の襖全部がとりはずされ、一方に舞台があった。その年の新世話役の選出や事務的報告が終わると、人々は持参した一重一瓶と称する重箱一つのご馳走と一本の酒を出し、酒をくみ交しはじめた。人々の服装は誰も貧しげで、子供たちはボロそのもので、重箱の中味もつつましかった。さつま揚げの煮つけ、大根の煮つけ、卵焼きはご馳走だった。

けれど、舞台の上で唄と踊りが始まると、人々の貧しげな様子からは考えられないような美しい色とりどりの衣裳が登場し、楽器も、蛇見線、手製の三線(さんしる)、赤い房を長く垂らした四つ竹などが次々と出てきた。

短い芭蕉布の縞の着物に手甲脚絆をつけ、舟の櫂を持って踊ったのは「鳩間節(はとまぶし)」だったか「谷茶前(たんちゃめ)」だったか。「浜千鳥」は四人の女の人が琉球絣の着物で、結い上げた髪に紫色の鉢巻をしめて耳の横に垂らし、手をかざして舞った。あれは「御前風」というのだろうか、絢爛たる色彩の紅型(びんがた)の打ち掛けを着て、髪にかんざしを差し、深い思い入れをこめた体をゆるりと立たせたまま、足袋の爪先だけを緊張をこめてハタと動かす女踊。

いったい貧しげな人々が、どこからあんなに美しい衣裳や楽器を次々に持ち出してくるのかが、不思議でたまらなかった。タンスの一番底に大切にしまっておいたのだろうか。時がたつにつれて、衣裳をつけていない人々も洋服のまま舞台に上り、櫂のかわりに箒を持って踊る人、楽器がなければ指笛で応じる人などが入り乱れ、最後には舞台の上と下とが一体となってうたい踊り、うたいながら泣き出し、踊りながら抱き合った。

多勢の子供たちは、そんなおとな達を無視して廊下を駆けまわっていた。兄は窓によじのぼって港の方を見ていた。母に似てかわいい顔立ちの妹は、母の膝に乗って次々と母のところへやってくる人々に頭をなでられていた。けれど私は一人で柱の根もとに坐り、舞台と人々をじっと見ていた。私はそれらの踊りや唄が好きなのではなかった。むしろ苦痛で嫌でたまらなかった。人々からあきらかに敬遠されているのに、押しつけがましく意見などして廻っている父と、その父を冷たい眼で見ながら、人々がうたう時も決してうたわない母をみているのも、たまらなかった。それでもやはり私はそうしてみつづけていた。

「同前掲書」

聞き慣れ見慣れているはずの唄と踊りが、いつもと違って華やかな美しさと豊かな表情で装われ、それらに驚き、めいっぱい魅かれながら、少女期の干刈あがたは「私はそれらの踊りや唄が好きなのではなかった。むしろ苦痛で嫌でたまらなかった」と感じてしまう屈折した感受性の持ち主だった。少女の干刈あがたが背負ってしまった父の不幸と母の不幸の意味を知り、自分自身の「暗さ」や屈折した感受性がどこからきていたのか認識できるようになるのは、それから十年後はじめて沖永良部島へ渡り、父と母の故郷を知った時であったと思われる。

沖永良部島は周囲を珊瑚礁で鎧った、容易に船を近づけない誇り高い島だった。船は島に敬意を表して沖で停泊する。島の桟橋から艀(はしけ)が二艘走り寄って来る。下船者は、うねりに乗って艀が浮き上がった瞬間に本船から跳び移る。昔そのタイミングをはずしたために本船と艀の間に落ちて死んだ人の話は、出船入船のたびに飽くことなく繰り返される。

艀が桟橋に近づくにつれて、出迎えの人々の顔がはっきりと見えてきた。それはあの東京の家に集まっては唄をうたっていた人々、復帰祝いの宴で抱き合って泣いていた人々、私の舌に「ヌディガイタル(何といったの)」という言葉をしみこませた父母と、同じ種類の顔の輪郭や濃い眉やさびしい眼をもった人々だった。

まだ船の揺れが平衡感覚の中に残っていて、平らな道でつまづいたりするままに、荷を叔父の家に置くと、叔父の一家と私はすぐその足で入江を見下ろす崖の上の墓地へ行った。六疂間ほどの白砂を敷きつめた墓地は石垣で囲まれ、三基の墓石と甕があった。墓石に向かって手を合わせると、私は墓石の後に呼ばれ、甕の中の一人一人の骨に紹介された。祖父、祖母、それよりさかのぼる初めて名を聞く人。血のつながりというけれど、骨はつながりとか流れよりも個を感じさせる。私はそれらの頭蓋骨に肉と皮膚を与え、眼窩に黒く光る生きた眼を入れて、それらの人々との対面を試みた。

もし私が島に生まれていれば、私は母方の最も年長の娘であるから、一家の女神(おんながみ)として祖母の骨を洗う儀式を司ることができたのに、と私の手指が骨に触れたがる。私は叔父にそうしてもよいか尋ねてから、祖母の頭蓋骨を甕から取り上げ抱いてみた。骨はあたたかくなつかしかった。

それから父方の墓地にむかった。同じ崖の突端、踏みはずせばころげ落ちてしまいそうな場所に父方の墓地はあった。母方の墓地は素足になることに何のためらいもなかったが、父方の方は石垣の囲いも白砂もなく、むきだしの黒土に無数の穴があいていて、蛆虫がうごめき地蝿がとび出して低く群れ飛んでいた。私は内心のためらいを恥じてかえっていさぎよく素足になり、地蝿の穴だらけの墓地に踏み入った。そこは共同墓地なのだった。花入れの竹筒は朽ちていたが、時々は自家の墓に来た人が残りの花を供えるらしく、それが萎れているのがかえって打ち棄てられた感じがする。ここの墓を持つような家の人々は、早くに島を出てしまっているのだった。父の一族ももう誰もいない。

墓地からの帰り道、叔父と私は二人だけで父の家の屋敷跡にまわった。昔地主だった母方は、傾いてしまった今もあちこちに畑地があり、叔父が指さして教える場所は少なくなかったが、父方はその小さな屋敷跡だけだった。門だったと思われる石垣も今は生い繁る阿旦に覆われ、ガシュマルが枝をひろげて暗い木陰を作り、竹が熱帯性の生命力で繁茂していた。私は、いつだったか母が父とのいさかいの後で、父に聞こえないように「猫家(みゃんか)の・・・・」とつぶやくのを聞いたことがある。猫の家という屋号を持たなければならなかったほどの貧しい家。父は何故、島を出てしまったからには、自分の出自を知らない他国者と結婚しなっかたのだろう。十四才で島を出た父は二十年後に、同じ村落の地主の娘である母を妻に望んだ。そしてそれからさらに二十数年経た今でも、まだ島に帰ったことがない。ある時期までは東京に出て行くことに集中し、その後は東京に土地と家を持つことに魂を傾け、その次は墓に熱中した。そしてこのごろは、島に帰る時は莫大な寄付をしなければならないと言う。人間を駆り立てるものの不思議な仕組み。

「あんたには済まないと思っているよ。つらい思いをしてきたんだろう」屋敷跡からの帰り道、石灰岩を砕いて敷いた白い道を歩きながら叔父は言った。

「あんたのお父さんからお母さんを嫁にほしいと言ってきた時、お母さんは中支にいた私のところへ、手紙で相談してきたんだよ。私らの母親は反対だったらしい。お父さんのお姉さん達は家(うち)の子守りだったし、なにもそんなに遠くへ行くことはないと淋しがったようだ。けれどお母さんは行ってもいいがという気持ちだったようだ。無理もないと思う。尋常小学校の時私らはお父さんのことを、貧しくても若くて島を出て東京で立派にやっているお手本として、いつも先生から聞かされたものだ。私は返事にこう書いた。若い時から苦労してきた人間なら、きっと思いやりもある人間味のある人だろう。これからの世の中は家柄など問題ではない、要は人物だ、と。」

叔父の言葉は途切れた。その沈黙を埋める思いが私にはわかる。二人は黙って歩いた。

「あの時あんたは何才だったかな。お母さんがノンちゃんを連れて島へ帰ったとき」

それは母が「銀河」に乗り、私が泣いて見送った時。たぶん十一か十二。

「あの時お母さんはお父さんと別れるつもりだった。けれど私はお母さんを東京へ帰したんだ。子供のことを考えろと言ってね。叔父さんはね、判断を誤ってお母さんに不幸な結婚をさせたことは仕方がないと思う。けれどそのうえ子供たちまで不幸にさせてはならないと思ったんだ。お父さんとお母さんがまた一緒になっても、その間にいる子供たちが幸福になるわけではないが、夫婦別れしてあんたとお兄さん二人がお父さんのところに残るよりはましだと思った。無学者の叔父さんはね。一生懸命考えたけれど、そんなことしか考えられなかったんだよ。許してくれるね。」

いっそその時別れていてくれたら、と異議を申し立てたい幼い気配が私の中にないわけではないが、私はそれでよかったような気がしていた。よかったというより仕方がないのだと。仕方がないことは沢山あるのだと。そして二十才の私はすでに、父母の影の中でのみ暮らしているわけではない、もう自分の世界を持っていた。二十才になってから初めて島へ来たことは、私にとってよかったような気がした。

「同前掲書」

この文章を読みながら、私はこれがどこまでフィクションでどこまでが実体験なのかその境界が分からなかった。また、島から帰ってしばらくして(二十何才の干刈あがたが)書いているようにも思え、もっとずっと後のようにも思える。干刈あがたの小説は、限りなくフィクションに近い実体験から限りなく実体験に近いフィクションの幅のなかで書かれている。作品はすべて自分の体験を素材にして書き始められ、ちょうどフィクションであることと実体験であることが重なって感じられるように表現されている。これは干刈あがたの文体の特徴ではないだろうか。

干刈あがたは、少女期の「暗い眼をした」自分がほんとうに癒され、そのような重苦しい幼い日の記憶から自分自身を解放するために、父と母の出自と不幸を徹底的に検証し、確認することが必要だった。彼女にとって、確認するということはイコール“書く”ことであり、文学的な実体験としてより正確により赤裸々に結晶化させて提出することであった。そのために編み出されたのが実体験であると同時にフィクションであるような文体だったと考えられる。私家版『ふりむんコレクション・島唄』一九八〇年は、干刈あがた自身の幼・少女期のレクイエムとして読むことができる。夫の浅井潔が装丁されたこの美しい本は、これまでの柳和枝としての自分自身をほんとうに鎮魂することによってピリオドを打ち、破綻しかかった夫婦関係や家族について全エネルギーを集中するために、公刊されたのではないだろうか。そして、一九八二年に発表された「樹下の家族」以後の家族をモチーフにした作品は、『ふりむんコレクション/島唄』で編み出された文体と方法を、今度は離婚後の家族や自分自身に向けることによって鎮魂し、救抜するために書かれたのではないだろうか。干刈あがたにとって(より正確にどこまでも赤裸々に)書くことによって、はじめて忘れることができたり、癒されたり、重い思考をひきずりながら次のステップへと向かうことができたのかもしれない、と理解できそうに思う。

「暗い唄の旅」は、干刈あがたが自らの出自をはじめて自覚する象徴的な描写で締めくくられている。

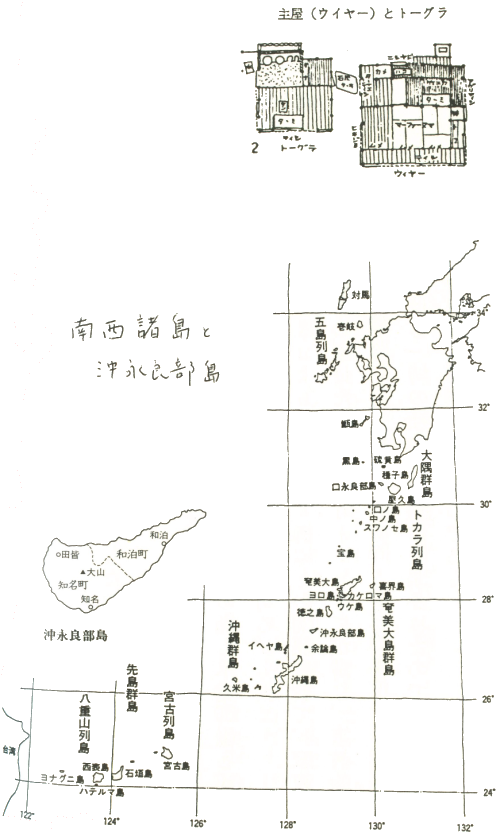

夜。天井がなくて丸太の粗い木組みがそのままむき出しになった、ワラ葺屋根の母屋の縁側に私は腰かけていた。トオグラ(註2)と呼ばれる、渡り廊下で母屋とつながった台所の棟では、叔母たちが船迎(ひなむけ)に来る人々をもてなす、天ぷらやそうめんを煮炊きする物音がしていた。

サトウキビ畑の間の道に、灯りが一つちらちら揺れはじめた。それはしばらくは、近づいてくるのか遠ざかって行くのかわからなかったが、やがて家を囲んだ赤木のむこうをぐるっと回って、石垣の門から懐中電灯を持った人が入って来た。灯りは、また一つ、また一つとやって来た。八十過ぎと思われる老婆もやって来た。人々はそれぞれ私にむかって自分の名を名乗り、間柄を説明すると、一様にチリ紙に小さく包んだ金包みを渡した。包みには鉛筆で『船迎』と書いてあったが、鉛筆と紙の強度の関係で、ひっかき破れていたりする。

船迎の人々は十人ほどで、叔父の一家と私とで車座に坐ると、そう広くない母屋の座敷いっぱいになった。八十老婆は私ににじり寄ってくると手を取り、泣き泣き何か言った。その言葉の一つ一つはわからなかったが、私は言葉の区切り区切りでうなずき返事をした。なつかしいと言っているのだとか、死ぬ前に会えてよかったよと言っているのだ、ということが表情でわかったから。

私は島言葉を話すことはできないが、聞いてはわかる、と思っていた。東京在住者たちが話す島言葉はすべてわかった。けれど島の人たちが互に話す早口の島言葉は、まったくわからなかった。船迎の人たちは私にはゆっくりと、なるべく標準語で話そうとするために変になってしまう、ぎこちない言葉で話しかけた。

その中で、何度も繰り返し出てくる『タビ』という言葉が、私の語感の『旅』とどうもぴったり重ならなかった。『タビはつらかったでしょう』というのは、七島灘をのりこえる船旅のことかもしれないが、『タビの冬は寒いでしょう』とは、夏に来ている私への問いにしてはおかしい。

『あなたのお母さんはタビで何人の子を生んだの。兄弟は何人ね』

『タビの子は肌が白いねえ』

『よくタビからお帰りになった』

どうやらタビというのは、たんなる船旅とか旅立ちの旅ではなく、島に対して本土、本土での暮らし全体をも指しているらしい。本土で二十数年暮らしてもそれは旅、そこで子を生んでもそれは旅の子、帰るべき地は島である、タビはそういう意味らしいことがわかった時、私の中で何かが揺れた。

やがて人々の間に黒糖焼酎がまわると、一人が立ち上がって踊り、ほかの人々は声を合わせてうたいはじめた。なんという唄なのか、どういう意味なのかはわからないが、それは幼時の闇の中で聞き慣れたあの旋律だった。さっきから揺れはじめていたものが、急にどっと崩れた。手足がふるえて、あとからあとからこみあげてくるものを押さえることができない。私は片手で眼を覆ってうつむくと、すすり泣きはじめた。自分でもその反応におどろきながら、泣き止むことができない。けれど意識はどこか醒めていて、私が泣いているのではなく私の血が泣いているのだ、という気がしていた。

そしてかすかに一条、こんなことを考えていた。父は、いつか長い旅から帰ることがあるのだろうか。どんなに長く本土に暮らしてもそれは旅、いつも島に待たれてあるということは、なんてつらいことなのだろうと。

「暗い唄の旅」結び

この時はっきりと自覚された自分自身の出自は、小説家・干刈あがたにとってもたいへん重要であり、干刈あがたの文体に遠い時の彼方からやってくる視線―「あの島は、私が日常生活を離れて聖劇を演じるべき舞台だったのではないだろうか。人々が霊力や自分を越えたものとの交感を失い、人がみなただ人になってしまった都会の底で、さびしいよさびしいよとつぶやく私の魂が渇望している故里。けれどそれは現実の島ではない。その奥の、時の彼方にある、今は失われた聖なる場所だ(沖祝女)」―が重層化されることになる。

一九九五年九月一日

註1

琉球では聖林(sacred grove)は御嶽(utaki)と呼ばれている。この御嶽は如何なる村落にも必ずひとつあり、村落共同体は先ずこの御嶽に発祥し、村落組織はこれを中心として彼らの一切の社会的活動も展開される。

この御嶽には彼らの保護者であり支配者である神が住み給うのであって、村落の存在はこの御嶽の神と、それと血縁関係をもつと考える部族との相互関係のもとに成立している。村落の保護者であり支配者である御嶽の神は、それ故に村落の構成に不可欠な要素となっているものであって、その神の恩恵のもとに村落の存立が保証されているのである。彼らが村落を建設せんとするに當っては、先ず何よりもこの御嶽を選定し、御嶽の建設が終わって初めてこの御嶽の麓に彼らの村落を構成したのである。

琉球の村落は御嶽の成立を前提にして構成されたのであるが、然しかゝる現象はただ琉球に於いてのみ見られるものではない。わが國に於いても万葉集にその名を多く見る如く神奈備山、御室山の名をもって呼ばれた聖林は、琉球の御嶽と同じものであり、又わが國の村々の鎮守の森も畢竟御嶽と同じものであって、その森には守護神が住ひ、村落もその森を中心として構成されたのである。

村落の先占開拓者としての根所(nidukuru)は、御嶽との関連に於て、宗教的・政治的主権の所在地となり、政治的・行政的主権は根所の家長たる根人(nichu)が當り、宗教的・祭祀的主権は根人の妹或は姉(根神-nigan)が之を掌握した。村落が政治的・宗教的単位であった時代には、この根人、根神の二重主権を中心として村落に於ける一切の社会的活動は展開されたのであり、且亦この根人、根神の組合わせの中から村落に於ける一切の指導原理が生まれたのである。

琉球の一般女性は皆巫女的素質を有し、巫女的生活をなしたものであった。そのことの最もよき例は「ヲナリ神」の信仰である。「ヲナリ」とは琉球語で姉妹(現代琉球語ではwanayi)のことであって、同朋のうち姉なり妹なりの女性はその兄なり弟なりの男性の守護神であると信じられているのである。 それ故に旅とか獵などに出るときには、このヲナリ神の髪とか手拭とかを守袋に入れて携えて行くものである。このヲナリ神は姉妹に対してのみ用いられる名称であって、妻はその夫に対して何等の宗教的価値をもつものではないと考えられている。姉妹のいない時は従姉妹が彼のヲナリ神として彼を守護するものと考えられている。それ故にヲナリ神の信仰は血縁関係内に於てのみ可能なのである。このヲナリ神の信仰は、根神と根人に於ても同じくいえることであって、根神はその部落に於ける宗教的・祭祀的主権者であると同時に、兄弟なる根人に対しては守護神であったわけである。

鳥越憲三郎「琉球古代社会の研究」三笠書房一九四四年

註2