(六)「月曜日の兄弟たち」─叙景描写における二重視線と干刈あがたが引き受けた「見る」という役割

「月曜日の兄弟たち」には、一九六二年末~翌六三年五月にかけて、東京郊外の新興団地内に兄が鮨店を開店させるのを妹である作者(大学一年~ニ年)が手伝った数ヶ月の出来事が描かれている。デビューから離婚家庭を描いた三部作を書き終え、干刈あがたが作家として自分が書くべきもの、書けるものは何かを考えて、最初に選んだのが「月曜日の兄弟たち」であったと考えられる。

轟音を響かせて坂の上から駆け下りてきた四台のオートバイが、技を競うようにゆるいS字状のカーブを曲り、排気ガスの匂いを残して通過してから、私はまたゆっくりと坂を登り始めた。二十年前は地肌がむき出しだった右手の崖には、コンクリートが打ち込まれてある。

オートバイの少年たちはおそらく、二十年前、西部劇の幌馬車体のようにトラックを連ねて、この坂を丘の上へと登って行った家族らの子供たち。新吉の血や、富田の唾液や、ケンの涙を吸った丘の上の土を、幼い足で踏み固めながら育った者たちなのだろう。

午後一時四分。兄の手術は一時半からだと聞いている。風に髪を巻き上げられながら、私は足を踏みしめた。

このごろしきりに、丘の上の2DKで一緒に過ごした者たちのことを思い出す。塗装工の新吉や、間組の富田や、店から脱走ばかりしていたケンの他に、誰がいたのだったろう。板前の島さん、歴史学者のシッポ先生。そうだ、狭い2DKに全員が集まった日があった。ステレオの日。いろいろな人間が寄り集まっていたあの2DKでは、安全な共通の話題は映画と音楽だった。ステレオの日は、それぞれ方向の違う道を歩いていく人間たちが、偶然出会った祭りの場だったような気がする。あの後みんな丘を下り、散って行った。丘の上には兄と幸子だけが残った。

坂を登りきった。のぞみが丘団地の中央を貫く舗装道路がまっすぐ伸びている風景を見るために、私は立ち止まった。

「月曜日の兄弟たち」冒頭部分

干刈あがたの作品の冒頭は、デビューからの諸作品「樹下の家族」「プラネタリウム」「真ん中迷子」「雲とブラウス」「ウッホホ探検隊」のどれもが会話体や回想であったり、情景描写であったのに比べ、「月曜日の兄弟たち」のこのような叙景的描写は、干刈文学の新たな地平を予感させる格調の高さと意気込みのようなものが感じられる。

私は前論「(五)“ふりむんコレクション”と干刈あがたの自死願望」に「この時代や歴史に寄り添って“見る”という巫女(=姉妹神)的な特質は、干刈あがたが少女期からの自死願望を辛うじて抑止した結果得た、特殊な能力だと考えられる。」と書いた。ふつうはこのような特殊で超越的な視線を獲得するために、巫女はトランス状態を意識的につくり出せるように修練しなければならない。あるいは哲学者は、習練して〈知〉の頂に昇りつめなければこのような世界を俯瞰するような視線をもつことができない。しかし干刈あがたの場合は、幼少女期からの“自死願望”の呪縛から逃れるために、たぶん魂を肉体から遊離させ、つまり(生きながら)死者が魂を飛翔させるように俯瞰視線を獲得したのである。そうすることによってしか、幼少女期の干刈あがたに生き延べる術はなかったのである。

干刈あがたは、自分にこのような“見る”という役割が振りあてられていることを、かなり幼い時から自覚していたと思われる。「月曜日の兄弟たち」では、この“見る”という干刈あがたが最も自分に適した役どころを自分にふりあて、更に「樹下の家族」や「雲とブラウス」で実験済みの最も素直に描き進めることができる“兄”に寄り添って“見る”という設定が施されている。

干刈は初期の作品のなかで、そんな自分の“見る”という役割についてくりかえしふれている。

多勢の子供たちは、そんなおとな達を無視して廊下を駆けまわっていた。兄は窓によじのぼって港の方を 見ていた。母に似てかわいい顔立ちの妹は、母の膝に乗って次々と母のところへやってくる人々に頭をなでられていた。けれど私は一人で柱の根元に坐り、舞台と人々をじっと見ていた。私はそれらの踊りや唄が好きなのではなかった。むしろ苦痛で嫌でたまらなかった。人々からあきらかに敬遠されているのに、押しつけがましく意見などして廻っている父と、その父を冷たい眼で見ながら、人々がうたう時も決してうたわない母を見ているのも、たまらなかった。それでもやはり私はそうして見つづけていた。

「島唄」“暗い唄の旅”『干刈あがたの世界1』p245 以下引用は同書

このとき、「苦痛で嫌でたまらなかった」のは、「踊りや唄」なのではなく、自分に宿命のようにふりあてられた「見る」という役割が、幼い作者には理不尽のように感じられたのである。

けれど少女は思っていた。ユキさんは額に赤いしるしをつけた女だと。自分と同類だと。しるしをつけた女はあれこれ言う方ではなく、言われる方にいるのだった。その頃少女はよく「人のことをじっと見て,気味の悪い子だよ」と言われた。

「ふりむんコレクション」“アカ”p205

このように、少女期にはうっすらぼんやりとしか気が付かれていなかった自分の役割を、青年期になるとはっきりと自覚するようになる。

数日前に見たヤマ伯父と田芋婆の姿を、今眼の前のいる本妻と息子に見せることもできず、その反対もできないのに、自分の眼のなかに両方の姿が入っている。私には「見る」という役がふりあてられてしまった。

(昭38)

偶然「見る」役を負ってしまった私は、いつか、田芋婆が一人で死んでいった隣の島へ行って、最後の頃の話など「見て」きたいと思っている。

(昭48)

「島唄」“ヤマ伯父” p292 p294

あれは過ぎた時のなかで起こったことだ。物が豊かになっていく、闇がひらかれていく端緒の時に居合せ た、時の息子たち時の娘たちに与えられた出会いだった。そのいじらしさも一条の清冽さも。時が与えた場で彼らはそれぞれの役を演じた。私に与えられた役はたぶん、見ること。だがまもなく私は忘れてしまった。台所の食器棚のガラスに映る,表情を失った自分の顔を見るまで。

「月曜日の兄弟たち」p121

このような時代や歴史に寄り添って“見る”という干刈あがたの視線が、六〇年代日本の高度成長期の風景と作品が書かれた一九八三年の風景を二重写しにとらえていることが,「月曜日の兄弟たち」という作品の骨格を構成している。

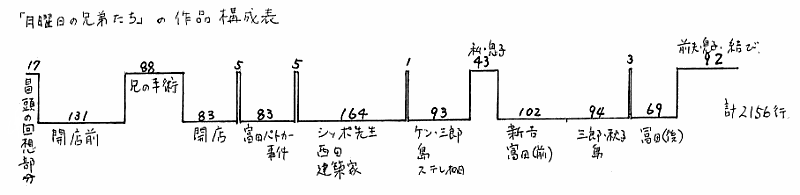

それを図で表すと次のようになる。

作品の構成は、「樹下の家族」が現在時間の進行の中へさまざまな過去の時間(情景)を照射・交差させたのに対し、「月曜日の兄弟たち」では、一九六二~六三年の時間(情景)の所々に現在時間を挿入している逆パターンであるということができる。

骨格を構成しているのは、六三年と作品が書かれた八三年の交互の描写であるが、それを通奏低音のように「月曜日の兄弟たち」という作品を支えているのは,作者の“兄”に対する特別な親和力だったと考えられる(拙論。「干刈あがた論(四)」参照)。「ふりむんコレクション」のなかに出てくる少女・柳和枝は、「二つの時に耳の手術。六つまでは腫物だらけ。八つの時に眼病みの手術。九つの時に喉の手術。十二の時に鼻腔の骨を削る手術。十三の時に開腹手術。一つ一つに病名がついているけれど、それは死にたい心の全身症状であったのではないか(Ⅲ夜“十三歳”部分)。」という内部に常に“自死”を抱える少女であった。そんな少女にとって,兄の姿を追いかけ、見ている時だけは、たぶん内部の鬱屈を忘れることができたのである。干刈あがたは一九六三年の夏に初めて沖永良部島を訪れ、自身の出自を確認し、少女期からの自死願望から解放されている。つまり、「月曜日の兄弟たち」は、六二年末~六三年五月(沖永良部島行き直前)までが描かれており、この時、少女期からの柳和枝の内部の鬱屈はいまだ出口が見つからないまま内圧を高め、危機的な状況へ飛躍する寸前であったと思われる(「入江の宴」p73)。そんな若い自身の姿を作家・干刈あがたの視線から見つめ、鎮魂や慰撫したい気持ちもあったかもしれない。

さらにもう少し付け加えるならば、「月曜日の兄弟たち」に登場するさまざまな人物のなかで、“間組の富田”というヤクザの手配師に三つの段落を充て、かなりの比重をかけていることである。これは作者が特別に“富田”を丁寧に描こうと意図したというより、干刈あがたの死と紙一重の自死願望が富田というヤクザの死生観と同調し、招き寄せたのである。

棟の階段にさしかかった時、気配を感じて駆け出そうとした瞬間、腕が強い力で掴まれた。

私は抗い逃げようと足を踏みしめ、腕を振り切るためにもがいたが、ずるずると引きずられて行った。一瞬何が起こっているのかわからない闇の中での出来事のように、私は男の体臭に包まれ、顔を覆われていた。唇をこじ開けて侵入してくるザラリとした感触に抗い、顎を合わせようとするが、すでに侵入したものはそれをさせなかった。私は口中の異物に歯を立てて強く噛んだ。歯が異物に喰い込んだ感触があった。私を覆っているもの全体がビクッと動いた。だが緊めつけている力は弛まなかった。それ以上噛んだら食いちぎってしまうことを、私はどこかで冷静に知っていた。そうしなければならない時に。口中の異物と歯は、何かを問いあうもののように、短い間その状態をつづけた。「月曜日の兄弟たち」p118

これは干刈あがたの“自死願望”とヤクザの富田の死生観という、お互いに死を内包し・直面しているもの同士の拮抗した鬩ぎ合いである。そういうふうに読まなければ、鬩ぎ合いから奇妙な和解へとつづく次の文節を理解できないのである。

富田が左手を離し、自分のシャツのボタンを外した。そして左胸から肩を引き開けた。肩に牡丹の花弁が見えた。彼は両手を離し、背を見せてシャツを脱いだ。逃げるなら今だと知っていたが、私は、見せようとしている彼に拮抗しなければならない。そうしないと私は、頭の先から手指足指の先まで私である私ではなくなる、彼に犯されたことになる、という気がして彼の背中を見つめた。皮膚が引きつれ、赤紫から薄桃色への微妙な色相をもつ斑の牡丹の花弁には、癒えているような、あるいは死んでいるような白い筋も走っていた。花弁は彼の左肩から左の背中を覆っていた。私は彼の妹が住んでいるという土地の名を思い出した。上向いて背を曝している富田の姿は、昂然としているようでもあり、溢れてくるものに耐えているようでもあった。私は、見たというしるしに、牡丹の花弁に掌を当てた。だが私の掌に湿りも吸引力も感じさせないその皮膚は、触れたものを感受しないのではないかと思えた。

私は階段口を離れると走った。幾つも幾つもの棟の間を駆け抜けた。2DKまで駆けつづけた。2DKの洗面台で私は何度も何度も西田明男のものと違う体臭や唇の感触を拭い去ろうと、口中をすすぎ顔と唇に石鹸をつけてこすった。それから、富田に嫌悪を感じていない自分の眼を、鏡の中に覗き込んだ。

「同上」p119

この時の干刈あがたは、恋人の西田明男ではなく、はるかに“富田”の近くにいる。というより“富田”に魅かれ過ぎている作中の“私”を“富田”から引き離してバランスをとるためにだけ“西田明男”を登場させている印象さえ受ける。

補遺 「月曜日の兄弟たち」における“見る”の用法について

干刈あがたの「見る」の用法は、万葉集の“国見歌”や古代歌謡における“興”としての「見る」の使用法に類似している。それは「見る」の初源的な行為であることが理解できる。

白川静の「初期万葉論」にこの“見る”の初源的な用法について論じたものがある。

前期万葉の時代は、なお古代的な自然観の支配する時期であり、人びとの意識は自然と融即的な関係のうちにあった。自然に対する態度や行為によって、自然との交渉をよび起こし、霊的に機能させることが可能であると考えられていたのである。そこに古代歌謡の発想と表現の問題がある。(中国古典の)“詩篇”におけるそのような発想法は「興(きょう)」と呼ばれる。興とはよび興(おこ)すことを意味する語で、その字形は酒器を倒にして地霊に酒をふりそそいでいる形である。字形中の同は、逌と呼ばれる神酒の器を倒にしたものである。

自然との交渉の最も直接的な方法は、それを対象として「見る」ことであった。前期万葉の歌に多く見られる「見る」は、まさにそのような意味をもつ行為である。

稲日野も行き過ぎかてに思へれば心戀ほしき可古の島見ゆ (巻三、二五三)柿本人麻呂

稲日野は、天智の三山歌(巻一、一三~一五)にみえる印南野、印南国原であろう。この妻争いの伝承の地を過ぎるとき、表敬の礼を失してはならぬと考えられていた。「行き過ぎかてに思」うことがその地霊への挨拶であり、「心戀ほし」く思うことが表敬の礼であり、その「可古の島見ゆ」が地霊讃頌の意を持つ表現である。

白川静「初期万葉論」中央公論社一九八七年

この「見る」の古典・古代的な「興」の用法は、現代では“地霊”の替わりに“歴史や時代精神”への讃頌や表敬や挨拶というように考えられる。「月曜日の兄弟たち」に頻繁に出てくる叙景描写と「見る」は、古代歌謡の歌人と同じ視線で描写されており、干刈あがたに“現在的な巫女(=姉妹神)”の姿と共に、“古代歌人”の視線を重ねることができる。

「月曜日の兄弟たち」のなかで、「興」の用法だと思われる叙景描写と「見る」の箇所を拾い出して、確認したい。

坂を登り切ると突然視界が展けた。まっすぐ伸びた幅八メートルほどの道路の両側に、植込みのある歩道。青白い光を放つ街灯が中央道路の両脇に並び、ドミノの駒のように並んだ灰色の四角い建物群を浮び上らせていた。建物には番号が打たれてある。石を投げれば、乾いた音が建物から建物に響き渡り、夜空にハネ返って、冬の星座から星が一コ落ちてきそうだった。

人の気配のない道路を二百メートルほど走ると、右手前方に、低い棟がロの字状に陣を組んでいる一画が見えてきた。車はぐるっと回って、ロの字の切れ目からその一画に入って行った。

低い棟のむこう、建物群の反対側には、まだところどころに雑木林が残り、その闇の中に何か蹲っているような気配があった。

“月曜日の兄弟たち”「干刈あがたの世界2」p74~75 以下引用は「同書」

再び風の中へ出た。すぐ商店街。ここでも私は風景を重ねて見ている。ここでは直線を切断しているものは、店の前の歩道に並べられたワゴンや、柱の間に渡された幕やプラスチックの飾り、路上の人。人が暮すということは、きちんとした直線が遮られたり覆われたりすることなのだろうか。

両側の商店の棟から吹き下ろし舞い上る風の手が、シートを叩く。コーラの空缶が転がる。

兄の鮨店の紺地のノレン裾が巻き上っているのを見ながら私は裏へ回った。

p81

のぞみが丘中学校の校庭側の門の前に立つ。二年前だったろうか。新聞でこの中学校の名と写真を見た。教室の窓だけの大写しだったが。手の届く限りのガラスが割れていた。

私は鳥の姿をした校舎を捜した。あのころはなかった体育館や、幾つかの別棟が建っている。どうしても見つからない。そんなはずはない。確かにこの場所にあったのだ。二十年で校舎を取り壊すことはないだろう。私は記憶の中の鳥の校舎の角度をもう一度たどった。真ん中の塔が鍵だ。その形を捜して眼の前の校舎を点検した。ようやく見つけた、だが------。

私は記憶の中で校庭の幅いっぱいに翼をひろげ、空に向って翔び立とうとしている校舎を縮尺し、右側にスライドさせた。ピタリと重なった。だがそれは全校舎の三分の一か四分の一に過ぎない。向って左の翼は二倍に伸び、さらにその手前に鉤の手に校舎が延長されている。未完成の可能性、と髭の建築家が言った突出したままの支柱は、校舎を増築する足がかりとして利用されたのだろう。それは生かされたということかもしれないが、もう鳥の姿には見えない。強いて鳥に見立てるとすれば、それは二十年の間に増築された部分の重さとアンバランスのために翔べない鳥だった。私はしばらくその全体を見つめた。それから視線を移し、塔を中心にした部分を見つめた。右端の部分はやはり、痛々しくも鳥の姿をしているようにも見える。初々しい鳥の姿を秘めて、校舎はあるのだと、と思えてきた。

“月曜日の兄弟たち”p123

作品の要所に散りばめられた叙景描写が、作品の舞台回しと推進力になっている。このような時代を俯瞰した視線による叙景描写を読んでいると、いつか干刈あがたには骨格のしっかりした叙事詩ような長編作が書けたように思えてならない。

二〇〇六年三月二十一日